地金取り

地金の固まりを、たたき、伸ばし、測定工具を使って、長さ、幅、厚みを測りながら、加工に必要な地金を作ることを地金取りといいます。

うまく地金取りができればヤスリがけをする時間は短縮でき、地金の無駄も出ません。

スケール、ノギス

ノギスの計測方法

使用工具

- ミツトヨノギス

たたく、のばす

金槌や木槌を使って地金の曲がりを直したり、形を作ったりします。

また地金を細くしたり、伸ばしたりします。

金槌、木槌

金槌で角棒を作る

ローラー

切る

糸のこフレームは固定式と自在式の2種類あります。

自在式は伸縮自在にフレームの長さが調節できるようになっています。

糸のこ刃には目の細かいものから粗いものまで何種類もあります。

ジュエリー加工では通常、0/3番、0番、1番の3種類位を多く用います。

この中で、0/3番が一番目が細かく、1cmあたりの刃数は23.5です。

0番で20.5、1番で19と、少しずつ粗くなっていきます。

糸のこの使い方には押して切る方法と引いて切る方法があります。

スリ板の先端にあてがった地金を切る時などには主に押し切りで作業し、スリ板の上に置いた地金を切る時などは主に引き切りで作業しています。

糸のこ、ハサミ、ニッパー

糸ノコの使い方

使用工具

- ノコフレーム75mm ワックス用ノコ刄付き

削る

ヤスリは押した時に切れますが、前方にほぼまっすぐ押す使い方(直進)と右前方斜めに押す使い方(斜進)があります。

通常は直進で作業しますが、ヤスリの幅より大きい幅の地金にヤスリがけする時は斜進で行います。

リングの内側などの曲面も斜進で作業すると均一な面が得られます。

ヤスリの持ち方・すり方

使用工具

- ヤスリG付き5本組甲丸中目

使用工具

- G付き5本組甲丸中目

- ノギスMS-100

- ミツトヨノギス

- ノコフレーム75mm

使用工具

- ヤスリG付き5本組甲丸中目

使用工具

- ヤスリG付き5本組甲丸中目

曲げる

薄い地金はヤットコでまがります。

厚い地金を曲げる場合は、地金を心金や鳥口の上にあてがって木槌や金槌でたたいて曲げます。

ヤットコ

線を引く

エンマ

はさむ

小さいキズを取り除く

キサゲは主にヤスリがけの後のヤスリ目を取り除く道具です。

キサゲはヤスリ目に逆らわずにヤスリ目と同じ方向にかけるのが作業のポイントです。

キサゲは、上手に使えばヤスリ目の跡や小さいキズをきれいに取り去ることもできますが、扱いが悪いと、かえって多くの傷をつけてしまうこともあります。

キサゲの替わりにペーパーヤスリで小さなキズを取る作業をすることもできます。

ペーパーヤスリの目の粗さには何種類もありますが、キサゲの替わりに用いるときは目の細かい600番位から1500番位まで順番にかけます。

番数が大きくなるほど細かくなります。

キサゲ、ペーパーヤスリ

磨き

ヘラがけは、先が細くなった断面が円または楕円の鉄鋼製の棒で地金を磨き光らせる作業です。

キサゲがけやペーパーヤスリがけの次の工程です。

950銀やK18の場合には、ヘラがけを抜かして、バフがけで地金を光らせることもできます。

Pt900は、バフだけでは仕上がらないので、地金表面を丁寧にヘラで光らせ、その後にバフがけします。

ヘラ先に水やせっけん水をつけて使うとヘラのすべりがよくなり、作業がしやすくなります。

ヘラがけは、2工程に分けられます。

まず、強くこすってキサゲのムラやペーパーヤスリの跡をつぶします。

次に力を抜いてこすって地金表面のツヤを均一にします。

ヘラ自体で少しでもキズがあると、そのキズのために地金にツヤが出ません。

よくヘラ先を研いでから作業してください。

ヘラ

仕上げ

よりきれいで均一な地金にするために、モーターに付けた布バフに研磨材をつけて最後の仕上げをします。

よく用いる研磨材は青粉と赤粉ですが、赤粉より青粉のほうが硬度が高く研磨する力が強いです。

-

-

ジュエリー加工の仕上げ講座

ジュエリー制作の最終工程は仕上げです。 仕上げは、ジュエリーの貴金属を磨き、光らせる工程のことです。 バフ仕上げ バフ仕上げとは、モーターで回転しているバフ布に研磨材をつけ、ジュエリーを ...

続きを見る

刻印打ち

ジュエリーには通常、

- カラット数を示す数字刻印

- メーカー刻印

などが打っています。

刻印の形にはまっすぐなものと曲がったものがあり、金槌で打ちます。

面の平らな地金にはまっすぐな刻印を打ち、リングなどの内側には曲がり刻印を打ちます。

失敗した刻印を消す方法

穴あけ

穴あけの位置決めはポンチタガネでします。

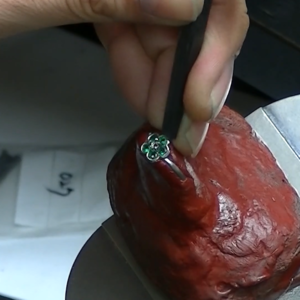

穴をあけるものを固定する時には木のヤニ台やピッチボールを用います。

ハンドドリル、ボール盤、リューター

石留め

爪留めの時には各種のヤットコを使い、石をはずす時には爪おこしを使います。

ヤットコ、爪おこし

-

-

ジュエリーの石留め講座

石留め工程 石留めはデリケートな作業のため、制作工程の中でも最も神経を集中する必要があります。 硬度の低い石 強度の低い石 劈開性のある石 インクルージョンの多い石 は特に注意が必要です ...

続きを見る

地金溶解

ヤスリがけや糸のこ作業で出る950銀やK18の切れ端や粉地金を溶かして固まりにします。

溶かして固まりにする作業を「地金を吹く」といいます。

溶けている状態の地金を「湯」といいます。

地金は地金店に持っていけば溶解してくれますが、950銀やK18なら自分で溶かすことができます。

溶解用の酸素バーナーを使えば、プラチナの溶解もできますが、高温のため危険性があります。

-

-

地金の溶解作業

ヤスリ掛けや糸ノコ作業で出る950銀やK18の切れ端や粉地金を溶かして固まりにします。 溶かして固まりにする作業を地金を吹くといいます。 950銀の溶解作業 プラチナの溶解 ...

続きを見る

道具の手入れ

道具は使えば痛みますし、使わないでおくと錆びるものもあります。

特に、キサゲやヘラやドリル刃などは、少しでもキズがあったり、刃先があまくなったりすると作業がはかどりません。

これらの道具は常に手入れをしておいてください。